2020.07.14 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

今回は古型紙のお話です。

竺仙には古い型紙がたくさん保管されていますが、たまに見直して新作を作るヒントにしています。

中には江戸時代と書かれている型紙もあるので緊張しながら扱いますが、先日は面白いものを見つけました。

張り合わせてある紙の端がめくれて、文字が見えます。

型紙の地紙は、和紙3枚を柿渋で張り合わせ、何度も天日に干したり煙でいぶしたりした後、さらに1年ほど寝かせてからようやく型紙専用の紙になります。

現在の型紙は、そうして作られた型彫り用の和紙から作られていますが、紙が貴重な時代には古紙をリサイクルして作ったことも多かったようです。

筆と墨で書かれた大福帳や謡本のようなもので作られた型紙を見かけることは多いのですが、活版印刷の本の頁は珍しいです。

小さな紙のはぎれを何枚も張り合わせて作られた型紙もあり、昔の人の物を無駄にしない姿勢に頭が下がります。

まさか紙も大福帳や本から型紙に変身するとは思っていなかったでしょう。

釜戸の焚き付けに使われて終わってしまう紙もあるけれど、第二の人生で綺麗な着物を染めるようになり、今は隠居生活を送っています。

2020.07.08 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

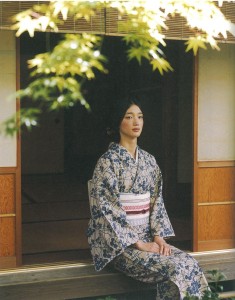

「絹紅梅」とは、細番手の絹糸に、太い綿糸をちょうど障子骨のように格子状に織りこんだ生地です。

細い糸と太い糸で織っているので「勾配」、それが転じて「紅梅」となりました。

盛夏用の生地である絹紅梅は、透け感が美しく羽衣のように軽いので、風を感じることができます。

絹85%綿15%ですが場合によってはご自宅でもお手入れができるので、もっと気軽に着て涼しさを体感していただきたいです。

現在、その絹紅梅でマスクを作っています。

今までのマスクと同じく和裁士による縫製ですので生産数が限られるのですが、この機会に絹紅梅の軽さ涼しさを知っていただければと思います。

お手入れの練習にもいいと思います。

販売はもう少し先になるかと思いますが、もう少々お待ちください。

2020.06.26 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

紅梅小紋や奥州小紋は、夏に合うスッキリとした単色の染め上がりですが、所々に色差しをしています。

型紙で防染糊を付けた生地に引き染めをした後、専用の小さな刷毛を使って、顔料と染料を擦り込んでいきます。

まずは、柄のどの部分に差色を入れたらよいか考えます。

場所が決まったら、紙に型を置いて墨で摺り柄を写した「摺り型」に、色差しの場所を記録して、一反すべてにその通り色を差していきます。

柄の草花が生きいきと咲き誇ったり、又は萎れてしまったり、

色差しの加減により印象が全く変わってしまうので、とても重要な工程です。

担当の職人さんは、昔は革のローケツ染めもしていたそうです。

長く染色に携わってきた経験と技術で、今日も紫陽花を綺麗に咲かせてくれています。

2020.06.19 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

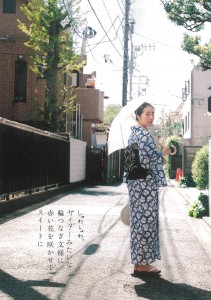

いよいよ今年も動き出した浴衣シーズン。

竺仙で浴衣と同じく染め続けているものに江戸小紋があります。

今回はそんな江戸小紋にまつわる、ものづくり日記です。

江戸小紋を職方さんに染出しするときは職方さんに預けてある型紙の中からこの柄を、この色で、と依頼します。

柄にあった白生地を選んで渋札を付けて職方さんに渡すのですが、

渋札には染める柄と色、お誂え注文の場合はお客様のお名前を記してあります。

着物業界では古くからこの渋札を使いますが、この紙を扱う店も減ってしまい、

竺仙では京都の紙屋さんからから取り寄せています。

この渋札は和紙に柿渋を塗ったもので、染めの工程で何度水に浸しても破れることはありません。

先日依頼した江戸小紋が染めあがってきました。

しっかり渋札がついています。

七転八起 文字が錐彫りで表されています。転がる『七』がユーモラス。

厄おろし 同じく錐彫りで大根とおろし金が表されています。

大根=薬味、大根役者の「やく」をおろす、という頓智の効いた柄です。

小紋の柄に人々の願いを込めてきたのは江戸時代からあったといいます。

こちらの柄は今年の2月に染出した反物です。そのころ今の状況を想像していたわけではありませんが

奇しくも今の皆の思いを感じる江戸小紋になりました。

2020.06.19 山崎陽子さんが綴る「つむぎみち」vol.4

山崎陽子さんが綴る「つむぎみち」vol.4

京都きもの市場webメディア「きものと」で竺仙の奥州小紋を取り上げていただいております。

是非ご覧ください!

https://www.kimonoichiba.com/media/column/178/

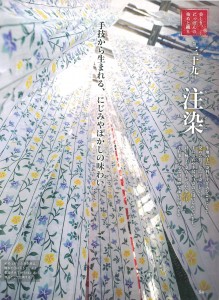

2020.06.10 美しいキモノ2020年夏号 別冊付録に掲載中です!

美しいキモノ2020年夏号 別冊付録に掲載中です!

今年もたくさの浴衣を掲載していただきました。

中条あやみさんの表紙は 綿絽白地・・大朝顔です!

こちらでは3ページほど紹介させていただきます。